发病时间:不清楚

双下肢运动功能障碍康复治疗

补充说明:双下肢运动功能障碍康复治疗

a******W 2022-03-04 16:10

我要咨询

精选回答(1)

双下肢运动功能障碍康复治疗可以采取功能性电刺激、平衡训练、肌力训练、关节活动度训练、神经肌肉促进技术等方法。如果症状持续或加剧,建议患者及时就医。

1.功能性电刺激

功能性电刺激是通过外部电流刺激受损区域来激发神经和肌肉反应的一种物理疗法,通常由专业人员操作,在每次治疗过程中持续时间约为30-60分钟。此方法有助于改善受损部位的血液循环、增强肌肉力量并促进神经再生,从而缓解双下肢运动功能障碍。具体效果因个体差异而异。

2.平衡训练

平衡训练包括一系列旨在提高患者身体稳定性和协调性的练习,如单腿站立、闭眼行进等,在指导下定期进行。这些活动直击核心问题:改善患者对自身位置及周围环境的认知控制能力。预期结果为提升日常活动安全性及独立性。

3.肌力训练

肌力训练涉及针对性地强化受影响肢体主要肌群的力量训练,周期性调整负荷大小与训练频率。增强下肢肌肉可显著提高步态稳定性及支撑效率,进而减轻依赖外助行走带来的负担。目标是逐步增加至正常范围内的最大耐受值。

4.关节活动度训练

关节活动度训练涉及被动与主动相结合的方法来扩大受限关节的活动范围,可能需要使用热敷、冷敷等手段配合。此举旨在恢复或接近正常范围内的关节活动度,以支持后续的功能性锻炼。对于存在粘连或僵硬者尤为重要。

5.神经肌肉促进技术

神经肌肉促进技术是一系列针对特定神经-肌肉病理状态优化的干预策略,包括但不限于针灸、穴位按摩等非药物治疗方法。此措施旨在利用传统中医理论调节体内气血流通状态,进而影响神经系统功能和血液循环状况。适用于因外伤导致局部气血瘀滞所致之双下肢运动功能障碍。

在整个康复期间,应避免过度劳累,以免加重下肢负担。建议采取渐进式训练计划,逐渐增加难度和强度,以促进恢复。

2024-02-27 14:32

举报相关问题

向医生提问

症状起因:(一)发病原因 运动功能的调控是由锥体系统、基底核和小脑密切配合才能得以完成的,这三者并非是各不相关的独立系统,而在功能上确是一个不可分割的整体。运动障碍疾病(即锥体外系疾病),主要源于基底核功能紊乱。 (二)发病机制 基底核具有复杂的纤维联系,主要构成三个重要的神经环路:①皮质-皮质环路:大脑皮质-尾壳核-内侧苍白球-丘脑-大脑皮质;②黑质-纹状体环路:黑质与尾状核、壳核间往返联系纤维;③纹状体-苍白球环路:尾状核、壳核-外侧苍白球-丘脑底核-内侧苍白球。 在皮质-皮质环路中有直接通路(纹状体-内侧苍白球/黑质网状部)和间接通路(纹状体-外侧苍白球-丘脑底核-内侧苍白球/黑质网状部),环路是基底核实现运动调节功能的解剖学基础,这两条通路的活动平衡对实现正常运动功能至关重要。 黑质-纹状体DA通路变性导致基底核输出过多,丘脑-皮质反馈活动受到过度抑制,使皮质运动功能易化作用受到削弱,产生少动性疾病如帕金森病。纹状体神经元变性导致基底核输出减少,丘脑-皮质反馈对皮质运动功能易化作用过强,产生多动性疾病如亨廷顿病。因此,基底核递质生化异常和环路活动紊乱是产生各种运动障碍症状的主要病理基础。运动障碍性疾病治疗,无论药物或外科治疗原理都基于对递质异常和环路活动紊乱的纠正。

可能疾病: 周期性四肢运动障碍 强直性脊柱炎性巩膜炎 脊椎骨质增生 腘动脉瘤 颈椎椎管狭窄症

常见检查:

就诊科室:神经

沉香十七味丸

“白脉病”:白脉包括大脑、小脑、延脑脊髓,以及各种神经。出现口眼歪斜、四肢麻木、肌筋萎缩、偏瘫、麻痹、言语不清等症状。“赫依”血不调:是指赫依与血相互不合而形成的疾病,本方指跌打损伤、扭挫伤、筋骨肿痛、骨质增生、颈椎病、肥大性脊椎炎、肩周炎、坐骨神经痛、三叉神经痛、面瘫等引起的疼痛、瘀肿、功能障碍等症状。

盐酸苯海索片

用于帕金森病、帕金森综合征。也可用于药物引起的锥体外系疾患。

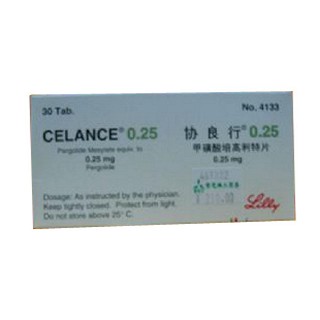

甲磺酸培高利特片

本品为一多巴胺受体激动剂,为复方左旋多巴制剂的协同药物,适用于: 1.帕金森病及帕金森综合征患者复方左旋多巴制剂疗效减退或出现运动功能障碍,如同开关现象等。也可用于早期联合治疗。 2.高催乳素血症。