发病时间:不清楚

儿童情感障碍

补充说明:儿童情感障碍

a******W 2015-11-28 20:44

我要咨询

精选回答(1)

儿童情感障碍需要专业评估后才能确定诊断。

儿童情感障碍通常涉及多种生物学、心理学和社会学因素。生物因素包括基因易感性;心理学因素涉及认知加工模式和应对策略;社会因素则考虑家庭关系、学校环境以及文化背景的影响。这些因素共同作用于大脑的功能区域,如杏仁核、前额叶皮层和海马体,导致情绪调节功能受损,从而出现一系列临床症状。

儿童情感障碍可能包括抑郁症、焦虑症、双相情感障碍等亚型。区分不同亚型有助于制定个性化治疗方案。

在诊断儿童情感障碍时,应考虑到其年龄特征和发展阶段,并结合家庭史、心理测评结果和日常行为表现综合分析。家长应在医生指导下关注孩子的情绪变化,采取适当的心理干预措施,促进心理健康。

2024-01-28 04:12

举报相关问题

医生回答(4)

儿童情感障碍睡前热水泡脚,促使血管扩张,引导气血下行,使睡意蒙眬,入寐时间缩短,睡得更熟、更香。 睡前勿进食,睡前进食 ,特别是油腻之品,会增加胃肠的负担,横膈肌向上抬,胸部受压,腹部胀满,易引起多梦、说梦话、发梦魇,应极力避免,并不要喝含咖啡因和酒精的饮料。 睡前少饮水先小便,老年人肾气亏虚,如果没有心脑血管疾患,则应睡前少饮水,解小便后再上床。避免膀胱充盈,增加排便次数。 定期动动,运动可帮助自然 地进入睡眠,但不要在太晚的黄昏时运动,因为这能刺激心血管和神经系统,并使你保持清醒。

2015-11-28 20:43

举报儿童情感障碍注意睡姿,以右侧卧尤好,可有利于肌肉组织松弛,消除疲劳,帮助胃中食物朝十二指肠方向推动,还能避免心脏受压。右侧卧过久,可调换为仰卧。舒展上下肢,将躯干伸直,全身肌肉尽量放松,保持气血通畅,呼吸自然平和。 避免睡前兴奋,睡 前兴奋,会招致失眠和多梦。因此睡前不要做强度的活动,不宜看紧张的电视节目和电影,不看深奥的书籍。 调节睡眠时间,睡眠时间一般以醒来全身舒服、精力恢复、身心轻松为好。可视自己的体质、生活习惯自行调节。60~70岁一般睡7~8小时,70~80岁6~7小时,80岁以上6小时便可(包括午间休息1小时左右)。

2015-11-28 20:43

举报儿童情感障碍小米小米性微寒、味甘,能健胃安眠。用小米煮粥,睡前服用,易安然入睡。酸枣仁粥酸枣仁15克;捣碎后煮汁除渣,加适量粳米熬粥,睡前服用,对各种失眠及心悸均有疗效。莲子粉粥将莲子煮熟,除壳磨成粉;每次用20克莲子粉与60克粳米一同煮粥食用,可治失眠、多梦及体弱诸症。老年人睡眠障碍通常有: 失眠、多梦、易醒,睡眠时间减少,睡眠不深不熟等状态。这是一系列症状的综合而不是疾病。需要进行检查以排除影响睡眠的疾病或问题。 遵循有规律的睡眠时间表,每天同一时间上床,同一时间起床,周末亦如此。 维持合适的睡眠环境,应有一个安静、清洁舒适的环境。卧室保持光线黑暗和安静,室内温度不宜过冷过热,湿度不宜过 高过低。睡前开窗通气,让室内空气清新,氧气充足,但应防感冒。

2015-11-28 20:43

举报儿童情感障碍失眠常常是三种因素导致的,分别是睡眠环境受到打扰会导致失眠。再者就是身心压力大,会导致失眠。最后就是身体出现某种疾病,但是还没有发现,失眠就是一种信号,需要到医院做常规检查。春夏天气逐渐变热,很多人容易心情烦躁,就会造成失眠。其中以女性居多,老人的睡眠时间也会相对减少。可在饮食上多食用有助睡眠的食物。牛奶中含有一种使人产生疲倦感觉的生化物质色氨酸,临睡前喝—杯热牛奶,有催人入睡的效果。水果因过度疲劳而失眠,可吃一些苹果、香蕉、梨等水果,这些水果属碱性食物,有抗肌肉疲劳的作用。糖水因烦躁发怒而难以入睡时,可饮一杯糖水。果糖在体内可转化成大量血清素,及时补充大脑,使大脑皮层受到抑制而进入睡眠状态。

2015-11-28 20:43

举报向医生提问

又称情感障碍(affectivedisorders)和心境障碍(mood disorders)。既往称为情感性精神病(affective psychoses)。它是一组以情感显著而持续地高涨或低落为主要临床特征的精神障碍,常伴有相应的思维和行为改变。情感障碍的表现具有很大的变异,较轻的可以是对某种负性生活事件的反应,重的则可成为一种严重的复发性甚至慢性致残性障碍。病情重者可出现幻觉、妄想等精神病性症状。常反复发作,多数可缓解,少数残留症状或转为慢性。这类精神障碍首次发病年龄多在16~30岁之间。临床上可分为抑郁发作、躁狂发作、双相障碍和持续性心境障碍4个类型。

奥氮平片

1.奥氮平用于治疗精神分裂症。2.初始治疗有效的患者,奥氮平在维持治疗期间能够保持其临床效果。3.奥氮平用于治疗中、重度躁狂发作。4.对奥氮平治疗有效的躁狂发作患者,奥氮平可用于预防双相情感障碍的复发。

雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装

用于治疗自然或术后绝经所致的围绝经期综合征。

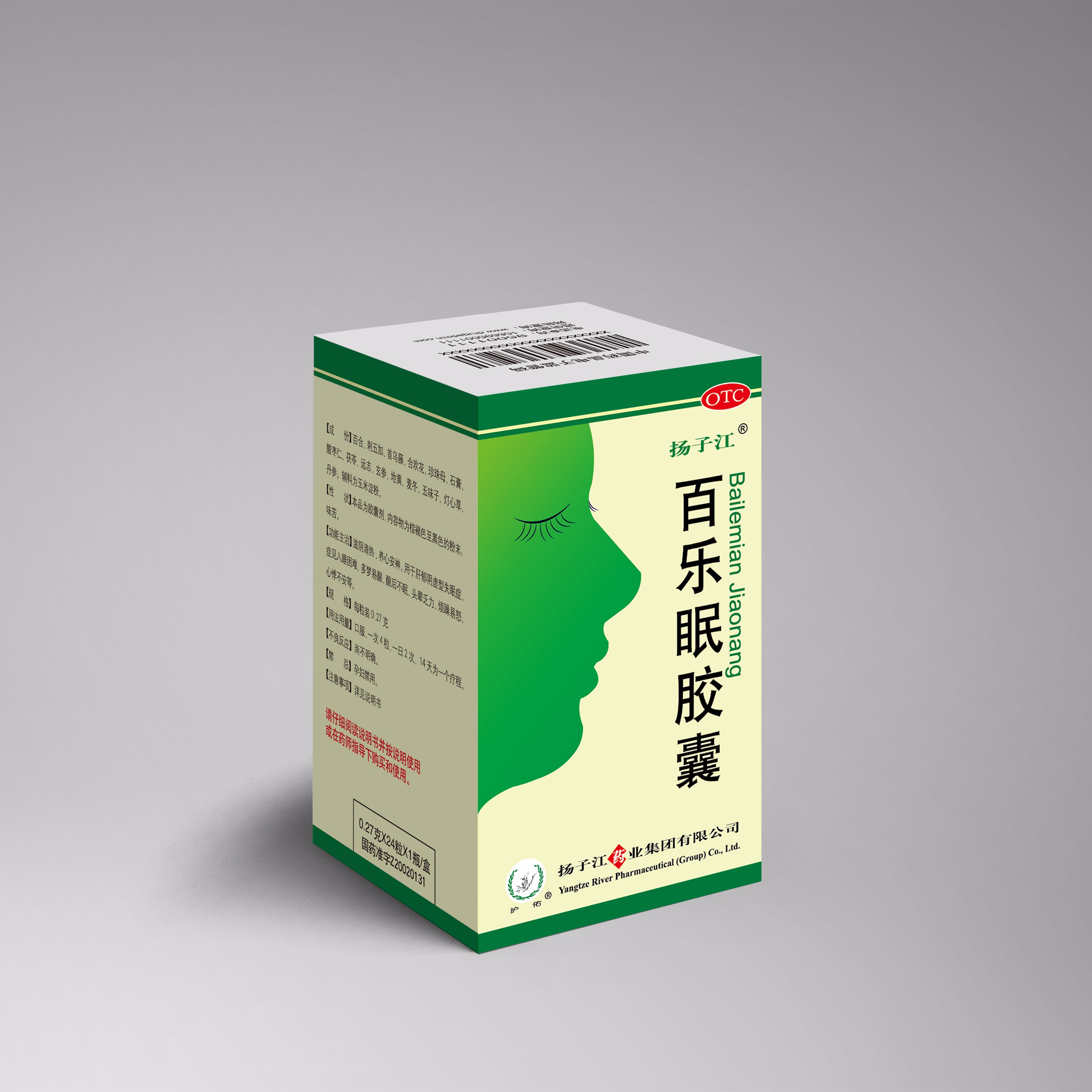

百乐眠胶囊

滋阴清热,养心安神。用于阴虚火旺型失眠症,症见入睡困难、多梦易醒、醒后不眠、头晕乏力、烦躁易怒、心悸不安等。

草酸艾司西酞普兰片

1.重症抑郁症(MDD)的治疗:重症抑郁症主要表现显著或持久的情绪低落或燥动情绪(至少持续2周),主要包括以下症状:情绪低落、兴趣减少、体重或食欲明显变化、失眠或嗜睡、精神运动兴奋或迟缓、过度疲劳、内疚或自卑感、思维迟缓或注意力不集中、自杀企图或念头。2.广泛性焦虑(GAD):表现为过度的焦虑和烦恼,至少持续6个月。主要有以下症状:烦燥不安、易疲劳、注意力不集中、兴奋、肌肉紧张和睡眠障碍。